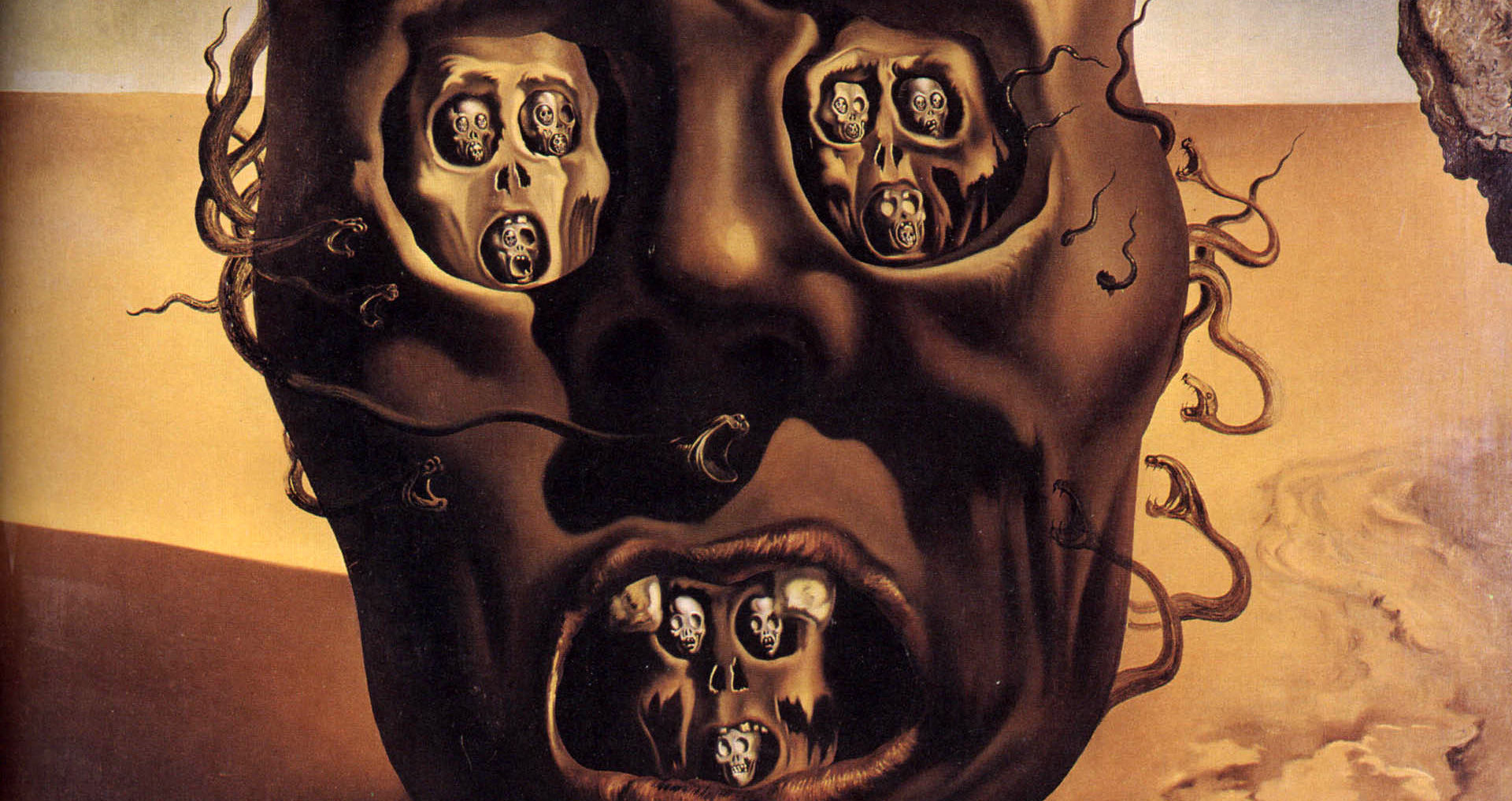

In questo reportage si vuole trattare una questione, ad oggi, di rilievo internazionale che ha interessato per molti anni anche il nostro Paese: il Terrorismo. Con terrorismo, o strategia del terrore, si intende quell’insieme di atti ed azioni compiuti da parte di qualche soggetto per destabilizzare il senso di sicurezza delle vittime e di chi sta intorno ad esse. L’esempio più eclatante per l’Italia è stato rappresentato dalle Brigate Rosse, così chiamate perché di area comunista, che combattevano a loro dire contro il “sistema”, termine col quale intendevano inglobare istituzioni di ogni tipo o personaggi di rilievo che, per la loro idea, erano un pericolo. Si sono avute, a causa di questo tipo di terrorismo, numerose stragi ed omicidi. Il punto cardine su cui si deve focalizzare l’attenzione è stato sicuramente il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro.

In questo reportage si vuole trattare una questione, ad oggi, di rilievo internazionale che ha interessato per molti anni anche il nostro Paese: il Terrorismo. Con terrorismo, o strategia del terrore, si intende quell’insieme di atti ed azioni compiuti da parte di qualche soggetto per destabilizzare il senso di sicurezza delle vittime e di chi sta intorno ad esse. L’esempio più eclatante per l’Italia è stato rappresentato dalle Brigate Rosse, così chiamate perché di area comunista, che combattevano a loro dire contro il “sistema”, termine col quale intendevano inglobare istituzioni di ogni tipo o personaggi di rilievo che, per la loro idea, erano un pericolo. Si sono avute, a causa di questo tipo di terrorismo, numerose stragi ed omicidi. Il punto cardine su cui si deve focalizzare l’attenzione è stato sicuramente il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro.

Era il 16 marzo 1978 quando l’Onorevole Aldo Moro, allora Presidente della Democrazia Cristiana venne prelevato da alcuni uomini che, per non essere braccati e lasciare testimoni, uccisero tutti gli agenti di scorta. Aldo Moro in quel periodo stava lavorando alla creazione di un Governo in collaborazione col Partito Comunista. Mai si trovò il covo dove è stato nascosto Moro, ma lo stesso continuava a mandare appelli attraverso i giornali, chiedendo allo Stato di trattare con le BR il suo rilascio. Ma lo Stato non volle cedere. Rifiutò ogni trattativa, ragionando sull’opportunità di evitare di scendere a patti con tali fanatici. Purtroppo, il 9 maggio, una telefonata ad un amico di Moro gela il sangue a lui ed ai parenti ed affiliati alla DC. Nella telefonata a nome BR si dice che il cadavere del politico era rinchiuso nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in Via Caetani a Roma. Si verificò tale notizia, tale telefonata e… il riscontro ci fu. Il cadavere dello statista venne ritrovato e le immagini del corpo fecero il giro di tutte le emittenti televisive, gettando chi le vide nello sconforto e nel terrore.

Si capì che le BR e la loro violenza non avevano limite. Ma chi erano le BR? Erano un gruppo di studenti ed operai a cui un personaggio tristemente noto agli onori della cronaca, Renato Curcio, aveva dato il nome di Brigate Rosse. Ai tempi Curcio era un giovane studente di Sociologia ed era aiutato, nella sua idea di creazione di questo gruppo armato, da un certo Enrico Franceschini, ex militante del Partito Comunista. Insieme, con la loro creazione, diedero vita ad un nutrito gruppo di persone, molto variopinto, che racchiudeva molti soggetti della classe operaia del tempo e personaggi del cosiddetto gruppo di Lotta Continua, gruppo extra-parlamentare di estrema sinistra, che si unirono alle BR per combattere quello che loro definivano SIM (Stato Imperialista delle Multinazionali). Cominciarono così gli “anni di piombo”. Periodo buio della nostra storia, in cui nessuno poteva dirsi tranquillo e, solo camminando per strada, si rischiava di essere uccisi o feriti da questo gruppo armato. Vennero, in questo periodo, ad unirsi due tipi di terrorismo. Da una parte le BR, gruppo di estrema sinistra, che combatteva lo Stato e dall’altra le logge di estrema destra, come la loggia massonica denominata P2, autrice di varie stragi, tra cui quelle tristemente note di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) e della Stazione Centrale di Bologna (2 agosto 1980). Si dice che molti BR, tra cui lo stesso Curcio, si nascosero in Piemonte durante gli anni di latitanza, per sfuggire alla cattura da parte delle forze dell’ordine. Alcuni personaggi di spicco delle Brigate Rosse si pentirono delle loro azioni, iniziando a collaborare con le istituzioni dello Stato per terminare il periodo degli anni di piombo. Il primo grande pentito della storia BR è stato Patrizio Peci che, con le dichiarazioni rese al famosissimo Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, permise di scovare numerosi latitanti BR e assicurarli alla giustizia. Purtroppo, anche in questo caso, la risposta Br non si fece attendere. 10 Giugno 1981, il fratello di Patrizio Peci, Roberto, venne rapito dalle Brigate Rosse e “condannato a morte” per tradimento.

Infatti, dopo 54 giorni di prigionia, Roberto Peci venne assassinato e tutti gli atti preliminari alla sua uccisione, compreso l’ultimo, terribile atto, venne filmato suscitando incredulità e paura in quanti abbiano visionato quelle immagini. Si tratta del più grave atto di vendetta interna nella storia del terrorismo italiano. Con tale azione le BR volevano dimostrare la loro forza e crudeltà nei confronti di chiunque si volesse schierare contro di loro. Un po’ di storia brigatista del Peci. Era il 1962, il luogo era San Benedetto del Tronto. Patrizio Peci era allora un giovane di 17 anni che, in seguito all’affondamento di un peschereccio ed il rifiuto dell’armatore di autorizzare il recupero delle salme in mare, decise di manifestare insieme a molti altri personaggi contro questa decisione. In seguito Peci si fece “affascinare” dalla lotta brigatista (è noto che gli oratori e propagandisti BR erano molto in gamba e trovavano numerosi adepti con la loro arte oratoria) e fondo i Proletari Armati in Lotta. Il gruppo non era, solitamente, dedito agli omicidi. Si limitava, almeno inizialmente, a bruciare auto e pestare gli avversari politici di destra. Ma ben presto la storia cambia. Dopo l’arresto di Curcio, Franceschini diventa il capo delle BR e Peci si fece ammaliare da lui e dai suoi uomini, abbandonando il gruppo e unendosi alle BR. Macchiandosi così di numerosi assalti ed omicidi. Nel 1978 Peci viene arrestato e, di fronte al Gen. Dalla Chiesa, decide di porre fine alla sua lotta, collaborando alle inchieste e creando i presupposti per la cattura di numerosi ricercati BR. Fu il primo pentito della storia delle brigate. A lui succedettero numerosi altri esponenti. Ma le BR non si fermano. Nel 1981, dopo 54 giorni di prigionia, venne ucciso il fratello di Patrizio Peci, Roberto, a dire delle brigate rosse, colpevole di aver tradito insieme al fratello, i nuclei armati e per questo da eliminare. Fortunatamente, forse anche grazie al programma di protezione dei pentiti, Patrizio Peci riesce a scampare alla vendetta dei brigatisti e, nel suo libro “Io, l’infame” racconta le vicissitudini della sua vita all’interno dei gruppi armati, fino al suo pentimento ed alla collaborazione con lo Stato alla cattura di quanti più potesse. Una fonte da me intervistata, che ha chiesto di rimanere anonima, mi ha precisato che il Peci, durante il periodo del suo pentimento, visse anche in alcune zone del Monferrato e dell’Alessandrino. Forse anche questo tipo di spostamenti lo salvò dalla vendetta brigatista.

Fortunatamente gli anni di piombo, a seguito di numerosi arresti e indagini, finirono e la gente comune, compresa quella che si interessava di giustizia e politica, ricominciò ad uscire di casa sicura di non dover più temere un giovane di 17 anni che, in seguito all’affondamento di un peschereccio ed il rifiuto dell’armatore di autorizzare il recupero delle salme in mare, decise di manifestare insieme a molti altri personaggi contro questa decisione. In seguito Peci si fece “affascinare” dalla lotta brigatista (è noto che gli oratori e propagandisti BR erano molto in gamba e trovavano numerosi adepti con la loro arte oratoria) e fondo i Proletari Armati in Lotta. Il gruppo non era, solitamente, dedito agli omicidi. Si limitava, almeno inizialmente, a bruciare auto e pestare gli avversari politici di destra. Ma ben presto la storia cambia. Dopo l’arresto di Curcio, Franceschini diventa il capo delle BR e Peci si fece ammaliare da lui e dai suoi uomini, abbandonando il gruppo e unendosi alle BR. Macchiandosi così di numerosi assalti ed omicidi. Nel 1978 Peci viene arrestato e, di fronte al Gen. Dalla Chiesa, decide di porre fine alla sua lotta, collaborando alle inchieste e creando i presupposti per la cattura di numerosi ricercati BR. Fu il primo pentito della storia delle brigate.

A lui succedettero numerosi altri esponenti. Ma le BR non si fermano. Nel 1981, dopo 54 giorni di prigionia, venne ucciso il fratello di Patrizio Peci, Roberto, a dire delle brigate rosse, colpevole di aver tradito insieme al fratello, i nuclei armati e per questo da eliminare. Fortunatamente, forse anche grazie al programma di protezione dei pentiti, Patrizio Peci riesce a scampare alla vendetta dei brigatisti e, nel suo libro “Io, l’infame” racconta le vicissitudini della sua vita all’interno dei gruppi armati, fino al suo pentimento ed alla collaborazione con lo Stato alla cattura di quanti più potesse. Una fonte da me intervistata, che ha chiesto di rimanere anonima, mi ha precisato che il Peci, durante il periodo del suo pentimento, visse anche in alcune zone del Monferrato e dell’Alessandrino. Forse anche questo tipo di spostamenti lo salvò dalla vendetta brigatista. Fortunatamente gli anni di piombo, a seguito di numerosi arresti e indagini, finirono e la gente comune, compresa quella che si interessava di giustizia e politica, ricominciò ad uscire di casa sicura di non dover più temere. Dalle BR al terrorismo mafioso. Il terrorismo BR non fu il solo esempio di terrorismo italiano, seguirono specialmente negli anni ’90 le stragi mafiose, che coinvolsero numerosi poliziotti e magistrati, ma anche gente comune che nulla aveva a che vedere con i loro “obiettivi”. Due stragi tra tutte sono rimaste impresse nella memoria di chi le ha vissute, anche solo televisivamente. La prima è la c.d. Strage di Capaci. Era il 23 Maggio del 1992 quando il giudice Giovanni Falcone arriva all’aeroporto di Punta Raisi, direzione Palermo, con la moglie. Erano le 16.45. In quel momento Falcone, sua moglie e le auto della scorta, si mettono in viaggio per raggiungere Palermo. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo un’ora dopo, alle 17,58. Una mano assassina arma di 500 kg di tritolo con comando a distanza l’autostrada all’altezza dello svincolo di Capaci. Un botto terrificante che disintegrò l’autostrada A29 e le auto coinvolte. La prima auto di scorta venne trovata a una decina di metri dal punto di deflagrazione.

Incredulità e sgomento. Il giudice Giovanni Falcone, la sua adorata moglie, gli agenti di scorta. Tutti deceduti. Nessuno poteva immaginare. Le immagini riportate dalle TV sono agghiaccianti, colonne di fumo, distruzione, morte. Brandelli di carne umana e metallo in fiamme ovunque. I pezzi dell’asfalto scagliati a decine di metri di distanza. Il giudice Falcone viene portato in condizioni disperate al Civile di Palermo ma niente, neanche lui ce la fa. Alle 19,05 di quello stesso, maledetto giorno, ne viene dichiarato il decesso, lasciando tutti sgomenti. In quella tragica data ci furono in totale 5 morti e 23 feriti. Non passò molto tempo per assistere, purtroppo, ad un altro vile attentato di mafia. Era il 19 luglio dello stesso, maledettissimo, anno. Il 1992. Il giudice Paolo Borsellino si reca a far visita alla madre in Via D’Amelio, una via che da sempre era stata definita pericolosa dalle forze dell’ordine ma per la quale non era stato fatto nulla. Era stato chiesto, come numerose testimonianze potrebbero confermare, più volte di non lasciar parcheggiare le auto nel piazzale antistante la palazzina dove la mamma di Borsellino viveva. Troppo pericoloso. Ma nessun appello era stato recepito, nessuno. Ed è così che, quel tremendo giorno, il 19 luglio 1992, un’auto imbottita di esplosivo viene fatta esplodere all’arrivo del giudice Paolo Borsellino, collega di Falcone ed uno dei più grandi giudici che l’Italia ricordi.

Un’esplosione devastante. Il giudice e 5 agenti della scorta furono colpiti dal devastante botto e non ebbero scampo. La maledetta 127 esplosa era proprio lì, nel pericoloso piazzale che da tempo suscitava preoccupazioni da parte degli agenti. Un solo superstite in quel gigantesco dramma. Un agente di scorta che testimoniò tutta la crudeltà e la crudezza delle immagini che vide coi suoi occhi: “Il giudice e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, io ero rimasto alla guida, stavo facendo manovra, stavo parcheggiando l’auto che era alla testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l’inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L’onda d’urto mi ha sbalzato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c’erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto” Una testimonianza inquietante, soprattutto alla luce dei continui allarmi da parte degli agenti sulla pericolosità di Via D’Amelio.

Numerose indagini (ed illazioni) ne seguirono. Si arrivò ad arresti, perquisizioni e, molto tempo dopo (le ultime nel 2013), a condanne per questo vile attentato. Indagini che rendono giustizia al grande giudice, ma che non lo riportano indietro. Specialmente perchè la sua morte sarebbe stata, al contrario di quella di Falcone, evitabile.

Daniel Incandela

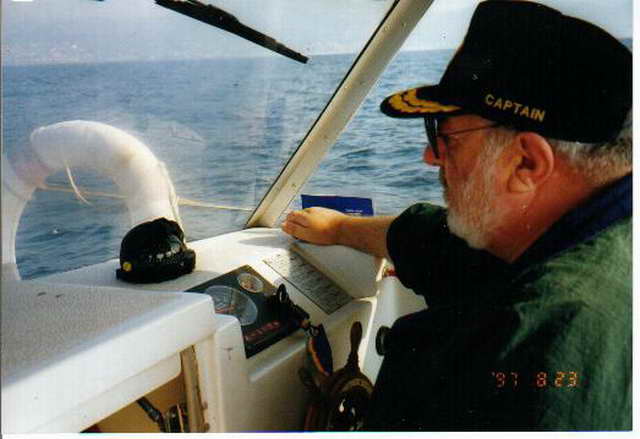

Negli ultimi tempi si è sentito parlare di Blue Whale, il macabro e mortale gioco che ha purtroppo preso piede anche nel nostro Paese.

Negli ultimi tempi si è sentito parlare di Blue Whale, il macabro e mortale gioco che ha purtroppo preso piede anche nel nostro Paese.